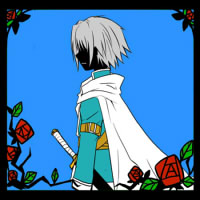

【雪の騎士と薔薇の姫】

昔々。

とある帝国領の藩国に、戦場を駆けること縦横無尽、比類なき強さを誇る1人の騎士がいた。

朝陽を受けた石英のように煌く灰色の髪、引き締まった体、冷たく光る眼光。

人は彼を「雪の騎士」と呼び、敬いながらも恐れていた。

彼の心は名前の表すように冷え切っており、触れれば凍り付いてしまいそうだったのだ。

一方、この藩国の姫は「薔薇の姫」の名を冠し、国民皆が彼女を愛していた。

やわらかな風になびく髪、華奢な体、暖かな眼差し。

薔薇の姫が歩けば鳥は歌い、彼女が笑えば花が咲き乱れる。

彼女は誰とでも気軽に接し、時折城を抜け出しては市場を巡るような、少々お転婆なところも国民から慕われていた。

香料をつけずとも仄かに良き香りがすると称された彼女に、「薔薇の姫」とはまことにふさわしき名前であった。

この2人が出会ったのはある晴れた春の日。

いつものように城を抜け出した薔薇の姫は、城のそばの野道を歩いていた。

いつもと違うのは、今日に限って供を連れていなかったこと。

そして、今日に限って悪漢が彼女に目をつけたこと。

悪漢に連れ去られた薔薇の姫は、白木造りの小舟の上で助けを求め泣き叫ぶ。

姫の呼び声を聞きつけたのは、誰あろう雪の騎士。

彼が剣を抱いて走り出したのは気まぐれか、それとも国への忠誠か。

小舟は島へ。悪漢は高らかに笑う。

いかに雪の騎士といえども、ここまではこれまい。

否。

騎士は岸辺から勢いをつけ高く跳躍すると、大きく振りかぶり、彼の剣を投げつけた。

数百歩はあろうかという水面を軽く飛び越え、騎士が姫の傍に着地し彼女の体を支えるころには、彼の剣はとうに悪漢の喉を貫いていた。

ありがとう、と礼の言葉をかける為に薔薇の姫は髪をかき分け顔をあげた。

瞬間合う2人の目と目。

なんという、冷たい瞳。この人が雪の騎士……。

なんという、優しき眼差し。この方が薔薇の姫君……。

その時から、2人はお互いのことが忘れられなくなっていた。

薔薇の姫を王のもとへ送り届け、別れを告げてからも、騎士と姫は折を見ては会い続けた。

会う場所は、最初に出会ったあの小島。

白木の小舟は1艘しかなく、森に覆われた小島は最も目立たない場所でもあった。

そうして2人は密会を楽しみ、いつしか本当に愛し合うようになっていた。

しかし幸せな時はそう長くは続かない。

間もなく冬が訪れようかという寒い日、いつものように城の外へ飛び出していく姫の後を、王は従者に追跡させた。

化粧にすら興味のなかった姫が、急激に大人びていくのを彼女の父王は見逃さなかったのだ。

果たして2人の愛は発覚し、雪の騎士は捕えられた。

自らの知らないところで、娘を奪われ、欺かれていた。

しかも相手は雪の騎士。

かような冷たき冬のような男に、人の形をした春の化身、薔薇の姫は渡せん。

雪の騎士にとって不幸だったのは、父王の怒りが激しかったこと、

姫も自室に閉じ込められ弁解の余地がなかったこと、そして自らの名であった。

⇒NEXT